Rona Duwe:

Mutterwut – Muttermut,

Fundamente und Anstoss für die Revolte der Mütter,

2021 (Selbstverlag)

Dieses Buch unserer akademisierten und auf eifersüchtige Sekten verteilten Linken zu empfehlen, ist keine einfache Aufgabe. Die heutige Linke hat, sehr zu ihrem Schaden, eine „instinktive Abzirkelung“ gegen diese Art Literatur. Sie zeigt damit, dass sie sehr wohl den Hauptpunkt daran versteht: sie ist nicht gemeint. Sie ist nicht angesprochen. Angesprochen sind Leute, die, wie man es gewöhnlich nennt, „mitten im Leben stehen“; arbeitende Leute, denen in der Regel niemand zuhört und deren Belange nicht zählen. Die Botschaft aber, die es diesen Leuten bringt, ist Donner. Die Linke ist den Donner heute nicht mehr gewohnt. Sie tut gut daran, zuzuhören und zu lernen.

Unsere Gesellschaft hat sehr subtile Mechanismen, mit denen sie reguliert, welche Stimmen gehört werden und welche nicht; welche Anliegen wichtig sind und welche nicht. Diese Mechanismen funktionieren über die meiste Zeit, aber zu gewissen Zeiten brechen sie zusammen. Ein Buch, das im Selbstverlag erscheint, sendet den Gebildeten das Signal: hier ist vorsortiert, und zwar in die Kategorie belanglos. Ein Buch, das sich an Mütter richtet, sendet ebenfalls das Signal: belanglos. Diese Mechanismen sind Verlängerungen der Herrschaft. Solange sie funktionieren, halten sie effizient die Unteren unten, und die Ausgeschlossenen draussen.

Es gibt aber Zeiten, in denen die Verhältnisse wanken. Wer Veränderung will, tut gut, dran, auf die Zeichen zu achten. Es gibt Zeiten, wo sich Gewitter zusammenbrauen. Unsre ist eine davon. Wer Ohren hat, das ist unser Vorschlag, tut gut dran, zu hören.

1.

Ich kann nicht beurteilen, ob die Corona-Zeit den endgültigen Ausschlag gegeben hat, dass Rona Duwe ihr Buch geschrieben hat. Ich selbst habe über diese Zeit geschrieben: „Man weiss jetzt ganz genau, was die Belange der Frauen und der Kinder in dieser Gesellschaft zählen. Im Grunde sind 50 Jahre Frauenbewegung für die Katz gewesen. Was ihnen zugestanden worden ist, ist entweder symbolisch oder jederzeit widerruflich. Will man sich noch Illusionen machen?“, und ich kenne keinen, der mir widersprochen hätte. Was für Schlüsse sind daraus gezogen worden?

Und: „wo ist nicht überall zu spüren, dass die Freiheit und Gleichheit, die versprochen war, nur auf Widerruf und nur zu Bedingungen der Männer gewährt worden ist? … Die Antwort ist zu suchen eingebettet in den Alltag, in den Dingen, über die man nicht spricht, weil sie nicht als wichtig gelten. Es gibt gar kein spezialisiertes Wissen, das das heute dort heraussuchen kann. Alles spezialisierte Wissen kann immer nur die wirkliche Erfahrung zu ersetzen versuchen durch synthetisches, aus dem Verstand gewonnenes Wissen. Was gebraucht wird, ist dagegen massenhaftes Bewusstsein, und dessen Lebenselement ist die freie Erörterung aller der Dinge, die alle für sich selbst schon wissen und über die man nicht spricht.“

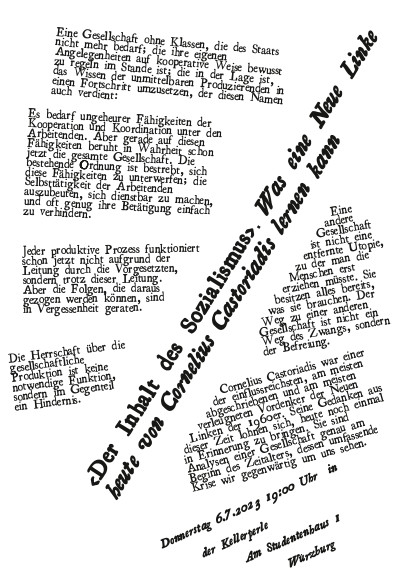

Ich habe über den Castoriadis geschrieben, mit Bezug auf dessen Forderung: „„Die revolutionäre Bewegung sollte als das erscheinen, was sie wirklich ist: eine umfassende Bewegung, die sich mit allem befasst, was Menschen in der Gesellschaft tun und erleiden, und vor allem mit ihrem täglichen Leben“, S. 306. … In der Gesellschaft der Männer ist immer so getan worden, als ob die Grundtatsachen dieser Gesellschaft nicht „wirklich wichtig sind“. …. Das gesellschaftliche Bewusstsein hat Simulationscharakter, seit es die Herrschaft der Männer gibt.“

Alles, was ich zu alledem gehört habe, war einverstandenes Kopfnicken. Rona Duwes Buch ist nicht so widerstandslos hingenommen worden. Aber auch nicht so folgenlos. Das kommt, weil selbst unsre aufrührerischsten Texte sich immer noch in einem zulässigen, weil harmlosen Rahmen bewegen. Wenn zwei das gleiche tun, ist es noch lange nicht das selbe; wie im Mittelalter macht es einen Unterschied, ob man die Sache einer toten Sprache sagt, wo sie niemand versteht, oder ob man geht und den gefährlichen Klassen predigt. Ich selbst habe zwar meistens das erster getan, aber empfehle unbedingt letzteres; es ist viel nützlicher. Der Beweis ist der, dass man nur für letzteres auf dem Scheiterhaufen landet.

2.

Rona Duwe besitzt den historischen Sinn, der unserer heutigen Linken völlig abgeht, dass sie gleich nach dem Abschnitt über die neueste Zeit, die von Corona, „eine Ferne der Vergangenheit und eine der Zukunft“ (Jean Paul) blendet. Wo kommt das alles her, und wie sähe eine Gesellschaft aus, in der Mütter und ihre Belange nicht an den Rand der Gesellschaft, sondern in ihrem Zentrum stünden? Und unsre Gecken von linken Studenten werden sich darüber natürlich mokieren, weil sie in ihrem Leben nichts biedereres kennen als Mütter. Das kommt, weil ihr Erfahrungshorizont über ihre eignen mommy issues nicht hinausgewachsen ist. Diese Unreife unsrer Studenten ist unvermeidlich; dass die Linke heute von diesen dominiert wird, wäre dagegen (vielleicht) vermeidlich gewesen.

Unsere Gesellschaft ist patriarchal, in einem ganz merkwürdigen Sinn; nicht (mehr) in dem konzentrierten Sinn, dass das Gesetz die Herrschaft der Männer noch ausdrücklich festschriebe, sondern in einem diffusen Sinn. Dieser Sinn ist unter dem Aspekt des herrschenden Liberalismus fast nicht greifbar, weil der herrschende Liberalismus diese diffuse Gestalt des Patriarchats selbst ist. Der Trick besteht darin, dass, was als selbstverständliche Freiheit, Persönlichkeit, Subjektivität allgemein anerkannt ist, nach dem Mass der Männer gebildet ist; dass selbst der (bisher noch) vorherrschende Zweig des Feminismus ein andres Ziel nicht mehr kennt, als die sogenannte Gleichstellung, das heisst die Angleichung der Stellung der Frauen an die der Männer.

Solche Gleichstellung wird natürlich eine Gleichstellung zu den Bedingungen der Männer sein, d.h. die Frauen werden gezwungen sein, von allem an sich zu abzusehen, was darein nicht passt; aber weil die so verstandene Idee der Gleichstellung ihnen als der realistischste Ausweg aus ihrer Misere erscheint, werden sie, so gut sie können, alles tun, um wenigstens diese eingeschränkte Perspektive zu erhalten.

Damit ist der andere Weg, dass nämlich die Gesellschaft ganz und gar umgekrempelt werden muss, zuerst einmal abgeschnitten. Der Feminismus der letzten zwanzig Jahre ist in dieser Lage ebenso gefangen gewesen wie die Linke der letzten zwanzig Jahre insgesamt. Der Weg war ein Irrweg, in beiden Fällen. Not tut, neu anzufangen; und die Anfänge dazu sind gemacht.

3.

Die Linke versteht heute eines nicht mehr, und muss es wieder lernen, was unser aller Lehrer Marx gut gewusst hat. Wir sind ja bekanntlich orthodoxe Marxisten, gerade so, wie unser aller Lehrer Bakunin uns gesagt hat, dass wir sein sollen.

Und zwar: der Umsturz der herrschenden Ordnung ist mit ihrer Unwahrheit verbunden, die Unwahrheit wiederum mit ihrer Geschichte. Beides, das Bewusstsein der Wahrheit und den historischen Sinn, hat die revolutionäre Bewegung besessen, als sie noch eine Bedrohung war.

„Der Umsturz des Mutterrechts war die weltgeschichtliche Niederlage des weiblichen Geschlechts. Der Mann ergriff das Steuer auch im Hause, die Frau wurde entwürdigt, geknechtet, Sklavin seiner Lust und bloßes Werkzeug der Kinderzeugung. Diese erniedrigte Stellung der Frau …ist allmählich beschönigt und verheuchelt, auch stellenweise in mildere Form gekleidet worden; beseitigt ist sie keineswegs. … Marx setzt hinzu: „Die moderne Familie enthält im Keim nicht nur Sklaverei (servitus), sondern auch Leibeigenschaft, da sie von vornherein Beziehung hat auf Dienste für Ackerbau. Sie enthält in Miniatur alle die Gegensätze in sich, die sich später breit entwickeln in der Gesellschaft und in ihrem Staat.“ “ (Engels, Ursprung der Familie. MEW 21, 61)

Wer sich so eine Einsicht austreiben lässt, muss uns nichts mehr von Materialismus erzählen.

Dass Marx und Engels aus der explosiven Wahrheit, die hier ausgeprochen worden ist, nicht entfernt ausreichende Schlüsse gezogen haben; dass die Marxisten sie wie jedes wahre Wort, das Marx gesprochen hat, später verleugnet haben, das muss uns hier nicht kümmern. Die Marxisten haben es damit bezahlt, dass sie in den 1970ern in den unausweichlichen Debatten mit der 2. Frauenbewegung jedesmal Unrecht gehabt haben. Wir wollen nicht der Asche folgen, sondern der Flamme, und wir werden die Flamme dort aufsuchen, wo sie sich zeigt.

4.

Die Lage der Frauen ist für die Ordnung dieser Gesellschaft grundlegend; ihre ganze Ordnung beruht auf ihr. Ob diese Ordnung bestehen kann, hängt davon ab, dass das niemals ganz zu Bewusstsein kommt. Und diese Lage der Frauen kommt ganz alleine daher, dass diese es sind, die die Kinder gebären; und die mit diesem Kindern auf eine elementare Weise danach verbunden sind.

Es war gerade diese von den Alten viel besungene Mutterliebe, die den Schlüssel für die Ausbeutung der Frauen gibt. In der alten Gesellschaft, unter dem direkten, ausgesprochenen Patriarchat ist es das Recht des Vaters an den Kindern, das ihm die faktische Macht über die Mutter gibt, selbst wo die Mutter als freie Person rechtlich noch gefasst ist. Unter der modernen, liberalen Form tut die abstrakte Gleichheit dieselbe Arbeit: es ist ja jedes Menschen freie Wahl, ob er affektiv an jemanden gebunden ist, dass er ihn nicht alleine lassen kann.

Über derartige Privatangelegenheiten lohnt es sich kaum zu reden, ausser dass eine derart verfasste Gesellschaft schon an ihrer Wurzel derart unmenschlich, barbarisch, grausam, kalt sein muss, dass ihn ihr alles, buchstäblich alles andere an Scheusslichkeiten nicht nur möglich, sondern unvermeidlich ist.

Im Geschlechterverhältnis liegt der Ursprung aller Herrschaft und Ausbeutung, und es besteht keine Hoffnung auf ihre Abschaffung, wenn sie nicht in diesem Ursprung aufgesucht werden. Die Befreiung der Frauen ist also die notwendige erste Bedingung der allgemeinen Befreiung; nicht, wie die Marxisten jetzt eineinhalb Jahrhunderte gepredigt haben, ihre letzte Frucht.

Insgesamt also nichts, was wir nicht wussten, ausser dass wir nicht darüber zu reden pflegen. Mutterschaft, gerade weil sie in der Tat die Gesellschaft zusammenhält, zieht eine ganz ungewöhnliche Sorte Verachtung auf sich. Selbst der sentimentale Kitsch der Konservativen drückt nichts anderes aus als Verachtung. Dass das Verhältnis der meisten zu ihren Eltern unheilbar zerstört ist, tut ein übriges; wie kann es auch anders sein? Aber auch darüber wird nicht geredet, und worüber geschwiegen wird, das gärt im Verborgnen um so schlimmer.

Vom Begriff des Menschen ist seine Bedürftigkeit, und seine Sorge um andere wie abgespalten; einen solchen verkümmerten Begriff vom Menschen, der nicht einmal eine Abstraktion ist, muss eine solche Gesellschaft allerdings unbedingt haben. Ohne einen solchen reduzierten Begriff vom Menschen sind Dinge wie Privateigentum und Staat nicht nur Ärgernisse, sondern schlechterdings Gewalttaten an der Gesellschaft.

5.

Die konservative Lüge über die Mutterschaft aber, ganz genauso wie ihre neuesten liberalen Ebenbilder, hat natürlich die Funktion, genau diese Abspaltung zu vollziehen, als natürlich erscheinen zu lassen, das heisst die Lüge wahr zu machen. Die unterschiedlichen Fraktionen des Patriarchats treffen in diesem Punkt zusammen; so dass ihre Lügen sich gegenseitig stützen. Jede Fraktion spricht nur die eine Hälfte der Lüge aus, so dass jede Wahrheit, wenn sie bloss teilweise gesagt wird, von der anderen Fraktion angeeignet werden kann.

Auch dieses Verfahren funktioniert immer eine ganze Weile, ehe es nicht mehr funktioniert. Es muss also natürlich unter den modernsten, d.h. idiotischsten Angehörigen unsrer Gesellschaft versucht werden, jemanden wie Rona Duwe zu einer Konservativen umzulügen.

Dieses Völkchen kennt einen revolutionären Gedanken nicht, und wenn er sie beim Kragen hätte. Rona Duwe hat im Gegenteil den sozialrevolutionären Nerv am Feminismus auf eine Weise getroffen, wie niemand in diesem Land seit 30 Jahren. Glaubt nicht mir! Glaubt euren Augen, lest sie selbst.

Und denkt euch, zu wem ihr Buch spricht. Wem es aus dem Herzen spricht. Wem es zum Bewusstsein ihrer Lage hilft, wem die historische Würde wiedergibt der zu Unrecht beleidigten, geknechteten, niedergetrampelten, und dann berechnet die Summe jedes einzelnen Unrechts, und schätzt ab, was los ist, wenn der Zahltag kommt.

Das sind Leute, mit denen man sich nicht anlegt, wenn man alle seine Tassen im Schrank hat. Und wenn man darüberhinaus ein sogenannter Linker ist, sind das Leute, denen man seine Solidarität schuldet.

6.

Rona Duwe gehört zu einer neuen Welle des Feminismus; wenn man sich auf die offizielle Zählung verlässt, müsste es die vierte sein, und wie jede Welle, die der Zählung wert ist, ist diese zunächst einmal reines Teufelswerk. Jede dieser Wellen, ja die Frauenbewegung im Ganzen versündigt sich gegen den ganzen Geist dieser Gesellschaftsordnung, und jedenfalls gegen einige ihrer geheiligten Lebenslügen.

Und eine der Lebenslügen jedenfalls der liberalen Hälfte dieser Gesellschaft ist die „Inklusivität“. Diese ist ein Unterfall der allgemein neuerdings ausgebrochenen „Buntheit, Vielfalt und Weltoffenheit“, mit denen das Bürgertum heute seine langweilige, engherzige und parasitäre Existenz beschönigt. Es geht, grob gesagt, hier um zwei Dinge.

Erstens darum, die Spuren der geschlechtlichenn Ausbeutung zu verwischen; es soll nur die Rede sein von der freien Entfaltung, und zwar der freien Entfaltung derjenigen Abstraktion, zu der man die Menschen heruntergebracht hat. Diese Gesellschaftsordnung ist nicht in der Lage, ihr Versprechen einzulösen, dass sie auf nichts anderes als Freiheit und Gleichheit aufgebaut ist; sie muss daher ihre Zuflucht nehmen zur Lüge, und zur Gewalt. Daher der Hass: es geht um nichts anderes als darum, ob diese Gesellschaft und die spezifische Art, wie ihre „Freiheit“ aussieht, irgendetwas taugt oder aber der reine Betrug sind. Sie taugt aber nichts. Es muss deswegen eine neue her.

Und zweitens darum, damit zu zeigen, nicht nur dass man ein guter Mensch ist, sondern ein besserer Mensch als andere. Auf diese Weise haben immer die Staatsklassen und die, die es werden wollten, ihre Existenz und ihre Herrschaftsrechte begründet; was wir heute sehen, ist nur die moderne Form. Dieses Spiel beginnt man schon zu durchschauen, aber das „fortschrittliche“ Bürgertum, das es spielt, hat zu viel gesetzt, um es bald zu unterlassen. Es wird mit dem Spiel untergehen; vielleicht erst mit dieser Gesellschaftsordnung.

Wer die Sache der Frauen so kräftig vertritt wie Rona Duwe, hat jedenfalls die Pflicht, mit diesen Dummheiten in Konflikt zu geraten. Wer glaubt, dass diese liberale Hälfte unserer Gesellschaft urplötzlich jede Spur der Scheinheiligkeit und Heuchelei abgelegt hat, die unserer Gesellschaft ansonsten ihr charakteristisches Aussehen verleihen, der soll es ruhig glauben, an solchen ist nicht viel verloren. Aber natürlich ist dieser Gesellschaft die Sache der Transsexuellen im Kern so egal wie die aller anderen. Diese Sache eignet sich einstweilen hervorragend dazu, die Rechtfertigung abzugeben für die derzeitige Verfolgung der Frauenbewegung.

Wir, die sich zur LBGT-Bewegung zu zählen haben, haben an dieser Hetzjagd, wie sie z.B. letztes Jahr gegen Marie Vollbrecht geführt wurde, nicht nur keinerlei Interesse; sondern wir sehen die Gefahr. Die Absurditäten, zu denen sich diese Gesellschaft versteigt, während sie versucht, die unabweislichen Forderungen der 4. Frauenbewegung zu ignorieren, werden auch auf uns zurückfallen. Der beste Teil der Linken hat es schon begriffen; aber nur wenige hatten gleich den Instinkt, denen zu Hilfe zu kommen, die in diesem Kampf in der ersten Front stehen.

Rona Duwe lässt keinerlei Zweifel daran, dass sie jedem sein Leben gönnt, wie er es will; aber ebensowenig daran, dass die Grenzen der Frauen unverletzlich sind. Und sie verweigert rundheraus, dass die Frauenbewegung für anderer Leute Probleme zuständig ist, als die der Frauen, also z.B. für unsere. Und Recht hat sie. Zuständig ist die LGBT-Bewegung selbst.

Sind ihre Ideen „transfeindlich“? Sie sind definitiv feindlich gegen die extremistischen Ideen und Praktiken der heutigen „queeren“ Aktivisten-Szene. Nun, das sind wir auch. Anscheinend noch mehr Empörung erzuegt es, dass sie keinen Spass versteht, was die Sexualisierung von Kindern angeht. Auch dabei findet sie meine volle Billigung, und die Schwierigkeiten, die ihr deswegen gemacht werden, sollten Anlass zu einer breiteren Solidarität sein.

Man soll mir ruhig aufgebauschte und aus dem Kontext gerissene Zitate unter die Nase halten. Die Debatte hat ein Mass der Bitterkeit erreicht, wo man das bei jeder Seite leicht kann. Ewig wird man sich nicht hinter Worten verstecken können, einmal wird man die Tatsachen sehen müssen. Auch innerhalb der LGBT-Bewegung wird man sich daran zu gewöhnen haben, dass die Lösung des Konflikts, und der Schlüssel zu einer Besserung der Lage, auf dem Boden des radikalen Feminismus, und im Bündnis mit diesem zu finden ist, und nirgendwo sonst.

7.

Diese Auskunft wird wohl denen unter unseren Freundinnen und Freunden nicht reichen, die nach wie vor auf die verbrauchte Sache des Queerfeminismus schwören. Aber, wenn ich fragen darf, was habt ihr denn anzubieten? Umgekehrt: in einer Gesellschaft, die nach den Prinzipien eingerichtet wäre, wie Rona Duwe sie beschreibt, was würde euch (und uns) fehlen, könnt ihr es benennen? Umgekehrt beginnen wir zu begreifen, was wir und ihr von euren Prinzipien zu erwarten haben, und es scheint mir, dass es euch allmählich so wenig behagt wie uns.

Ich selbst werde dem Queerfeminismus der 1990er nicht sein subversives Potential absprechen. Dazu kenne ich ihn zu gut und habe zuviele seiner Illusionen geteilt. Ob die Bewegung, die sich heute so nennt, noch subversives Potential hat, will ich selbst auch gar nicht beurteilen. Ich sehe es zwar nicht mehr; aber was heisst das. Wenn es da ist, soll es sich beweisen! Und zwar ist dieser Beweis damit zu führen, dass man in der Lage ist, produktiv mit der Herausforderung umzugehen, die Rona Duwe ihnen entgegenwirft.

Seid ihr mehr als eine abgelebte politische Kraft, die nur heute noch einstweilen am Leben gehalten wird von dem Bündnis mit der Staatsmacht, das ihr eingegangen seid? Seid ihr in der Lage, ihr etwas entgegenzusetzen ausser euren dümmlichen Kundgebungen? Habt ihr Gründe, habt ihr Ideen von der Sorte, die ansteckend sind? Habt ihr, mit einem Wort, noch Subversion in euch? Wenn aber nicht, dann hat eurer Bewegung die Stunde geschlagen.

8.

Ich will noch ein paar Bemerkungen loswerden im Hinblick auf die jetzige Theorie und Praxis der Linken. Lasst mich, ihrer grossen Würde halber, mit der Theorie anfangen. Es ist beides am Arsch, und wer das nicht weiss, weiss nicht viel. Ich würde das als das einzige Kriterium aufstellen, wer zur Linken gehört und wer nicht. Wer das tiefe Gefühl des Ungenügens kennt, wem schmerzhaft klar ist, wie sehr wir unterhalb des Niveaus der Verhältnisse arbeiten, wer das Bedürfnis nach einem Neuansatz fühlt, wie man Zahnschmerzen fühlt, nämlich als erstes beim Aufwachen und als letztes vor dem Einschlafen: gehört zur Linken. Wer der Ansicht ist, dass doch alles super ist: nicht.

Oder noch nicht; es kann ja noch werden! Dieses Gefühl, namentlich das zahnschmerzartige, stellt sich in der Regel erst nach ein paar Jahren Zugehörigkeit ein. Zuerst kommt die Einsicht, dass man es nur mit Bekloppten zu tun hat. Dann kommt die Einsicht, dass alle anderen das auch wissen. Dann zählt man 1 und 1 zusammen und stellt fest, dass man offensichtlich von den anderen Bekloppten sich nicht unterscheidet. Dann verlässt man die Linke entweder, oder man wird zäh und bleibt. Die Linke ist deswegen heute vor allem eine Bewegung der unbedarften Jugend und einiger weniger grimmiger hartgebackner Alter, die entweder zynisch oder opportunistisch geworden sind. Ich bin abgeschweift.

Zurück zur „Theorie“. Die Marxologen wissen allerhand zu sagen über unsre Gesellschaft „ihrem Begriffe nach“. Namentlich finden sie, dass alle gesellschaftlichen Begriff sozusagen auf dem Kopf stehen. Man sehe z.B. bei Reichelt, Logische Struktur des Kapitalbegriffes bei Marx, wie oft da das Wort Verkehrung oder Verdoppelung vorkommt. Warum diese Gesellschaft diese verrückte Beschaffenheit hat, wissen sie nicht. Es ist auf dem Untersuchungsgang des „Kapital“ auch nicht aufzufinden. Marx hätte Abhilfe schaffen können, aber hat es nicht getan; der historische und logische Grund dieser Verrückheiten ist nichts anderes als das Patriarchat, der Unterbau für die Gesellschaft der Ware und des Staats.

Dass dem Castoriadis hätte geholfen werden können, haben wir schon angedeutet; der hatte sich gefragt, worin sich die Fähigkeit dieser Gesellschaft gründet, von den wichtigen Dingen gerade nicht zu reden, oder vielmehr ihre Unfähigkeit, von den Dingen, die sie unmittelbar betreffen, zu reden. Sie gründet in dem Interesse der Männer, selbst der proletarisierten. Dasselbe gilt für die Situationisten, die die Revolution des alltäglichen Lebens zwar ausrufen, aber nicht führen konnten. Sie waren die falschen Leute dazu und hatten die falschen Ideale.

Es haben deswegen alle Revolutionen immer bei den Frauen ihren Ausgang genommen, und sind nur solange siegreich gewesen, bis die Frauen aus der ersten Reihe wieder verdrängt worden sind.

Es wird einiges neu zu justieren sein, namentlich bei unseren Freunden des Aufstands und der Unmittelbarkeit, aber sie dürfen sich trösten; ihre gesellschaftlichen Begriffe werden nur vom Kopf auf die Füsse gestellt, die alten Prophezeiungen bleiben trotzdem wahr.

9.

Und nun zur Praxis. Mir ist zu Ohren gekommen, dass einige Leute seit Jahren ergebnislos einen Frauenstreik zum 8. März planen. Auch dieses Vorhaben hat meine volle Zustimmung. Aber wie wollt ihr das denn machen, ohne von der Materie offen zu reden, für die ein Frauenstreik steht?

Ich behaupte, dass unter „eurem Feminismus“ über diese Dinge gar nicht mehr gesprochen werden kann. Und ihr hattet jetzt ausreichend Zeit, das Gegenteil zu beweisen. Ihr werden sagen, dass ich darüber nicht viel zu reden habe, weil ich ein Mann bin; aber erstens sehe ich nicht ein, warum über den Feminismus nicht gesagt werden soll, was über den ganzen Rest der Linken gesagt werden muss, dass sie nämlich beide heute keine Zähne haben, dass sie sich keine Feinde machen und deswegen keine Freunde, dass sie derzeit in den Händen derer sind, die von den Unterdrückten zwar reden, aber ihr Leid benutzen, um das Privileg der studierten Mittellklassen abzustützen.

Die studierte Mittelklasse, wenn sie so vorgeht, soll von mir aus zur Hölle gehen; die Zeit, wo wir uns euch fügen, ist vorbei. Diese Klasse soll ihre Rolle in der Bewegung haben, aber nicht in der Führung. Und mittlerweile sind jedenfalls genug Frauen aufgetreten, und genugsam wütende, die euren Alleinvertretungsanspruch wackeln lassen. Ihr werden mit den alten Tricks nicht mehr durchkommen. Irgendwann werdet ihr euch distanzieren müssen von den Leuten, die vor Rona Duwes Auftritten demonstrieren, vor Marie Vollbrechts und übrigens meinen eignen; und sobald ihr niemandem mehr habt, dem ihr noch etwas vormachen könnt, werdet ihr gründlich nachdenken müssen. Warum also nicht gleich jetzt?

Was eure eigne Agitation betrifft, sehe bei euch immer und immer wieder dasselbe: es werden einige allgemeine Redensarten aussen an das volle queerfeministische Programm drangeklebt. Das wird nicht reichen. Sicher, ihr könnt immer sagen: ja, aber dieses und jenes fordern wir doch auch! Nur glaubt es euch niemand, weil ihr überdeutlich das Signal sendet: wir fordern das nur notgedrungen, uns interessieren eigentlich ganz andere Dinge.

Schon eure Flyer, mitsamt dem Sternchen und dem ganzen Buchstabensalat, sagen allen, wessen Interessen ihr höher ansetzt. Ich weiss, ihr sagt, dass es einen Gegensatz der Interessen gar nicht gibt. Interessanter Standpunkt! Was also hindert euch dann z.B. daran, Rona Duwe zum nächsten 8. März als Rednerin einzuladen? Oder aber es gibt diesen Gegensatz doch, und dann seid ihr für einen Frauenstreik auf der falschen Seite, und andere werden kommen, die euch das Geschäft aus der Hand nehmen.

Nein, den Gegensatz gibt es, und es wird Gegensätze geben, solange die Welt steht, und das richtige ist, offen darüber zu reden. Und selbstverständlich wird ein Frauenstreik ohne die Ideen, für die heute unter anderem Rona Duwe steht, nicht gehen, und ihr wisst das.

10

Das war die Einleitung. Einen Hauptteil, in dem ich eine Übersicht über den weiteren Inhalt des Buches gebe, braucht es nicht. Man soll es selbst lesen. Es ist gut für die Augen: es gewöhnt sie an andere Literatur als die unsrer Seminarmarxisten.

Unsere Zeit ist eine Zeit der Klärung, und die derzeitige Debatte über das Geschlechterverhältnis ist nicht ihr schlechtester Teil. Man sieht, wer wo steht und wer aus welchem Holz gemacht ist. Es ist ein überraschendes Bild, das sich bietet.

Die Deutungshoheit über das Geschlechterverhältnis ist heute die Grundlage für jede gesellschaftliche Hegemonie. Um so besser, dass der radikale Feminismus zurückgekehrt ist. Ohne ihn haben gibt es keine Hoffnung auf Veränderung.

Diese Gesellschaftsordnung hat vor allem zu fürchten, dass das vergessne wieder in Erinnerung kommt. In der Tat, wie die Situationisten 1967 ausriefen, „es werden wieder andere Zeiten kommen!“

Jörg Finkenberger

Agrarmarkt News powered by agrarmarkt-aktuell.de

Agrarmarkt News powered by agrarmarkt-aktuell.de Unbekannter Feed

Unbekannter Feed